プッシュスイッチ大改造発生

音響装置(アンプ)修理と改造の記録

我が家にはステレオ装置が2セツト有りアンプは真空管式1台とトランジスタ式が2台有るそれもすべて

LUXMANを使用している。

何故LUXMANになったかと言うと秋葉原から1時間位の所に住んでいて学生時代に趣味でラジオの

組立をしていた頃出力トランスはS社を使うと良く断線したがLUX社(当時は錦水電気工業と言った)の

物を使うと6年補償で全く切れない又ロ−タリ−SWもかなり酷使しても接点不良にならない。

価格も3倍したけど良い物は良いなと思いサラリ−マンになったら必ずLUX社の部品でセツトを作ろうと

思っていたしかし時代の流れでLUX社がセットを発売したので是非購入しようと心に決めた。

高価格で有ったが苦労して段々と揃えた物が殆どLUXMANになった次第である。

写真でも紹介しているがSQ−38D(初期型) T−300V L−300V T−12 L−10と購入した。

月給の数ヶ月分を出して購入した思い出の深い品物も有り今後も末永く使用したいと思っている。

現用機は居間がT−300V L−300V+タンノイのスピ−カであり快適に動作している。

今回の修理は我が部屋の T−12 L−10+ヤマハのスピ−カ1000Mのセットを5年程使用しな

かったら電源が入らなくなったりチュ−ナ−のステレオ受信が駄目になりトランジスタ回路は苦手の為

我が友人の元音響メ−カ−の設計屋に特別に頼み修理と改造をお願いした記録です。

流石に自分の真空管時代の知識では良く判らず感心したり感謝したりの修理、改造の体験でした。

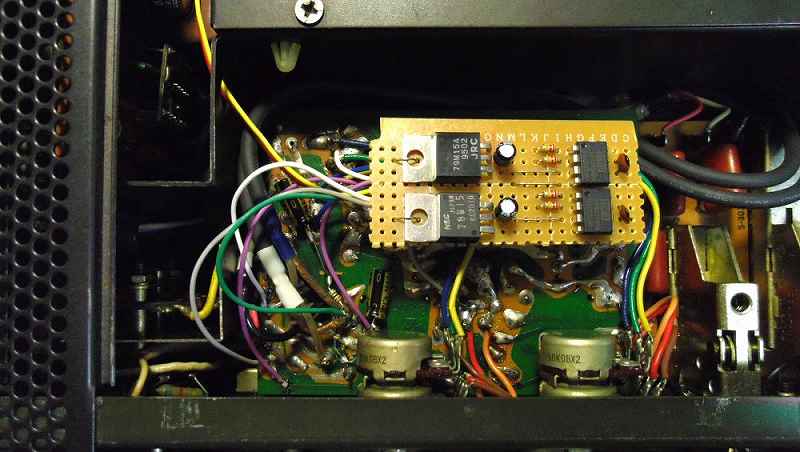

最終的に完成したオペアンプの状態です。

取り付けはメイン音質調整基盤から端子を出しそれに乗せて半田揚げしています。

出力側の改造だけで入力側はそのままですが完成してから高音MAXで動作をしたら

超高域でやはりクリックノイズが発生したので100kHz以上の帯域を若干減衰させOKに

なりました。回路図のIC6、7ピンに150PFの帰還コンデンサ−追加

又低音ボリュ−ムをMAXにするとスピ−カ−にゆらぎ現象が発生すると言う事で低域の

2HZ以下をカットして解決しました。0.47μF+220KΩ調整

この辺は友人の技術力と測定器が無いと難しい領域です。

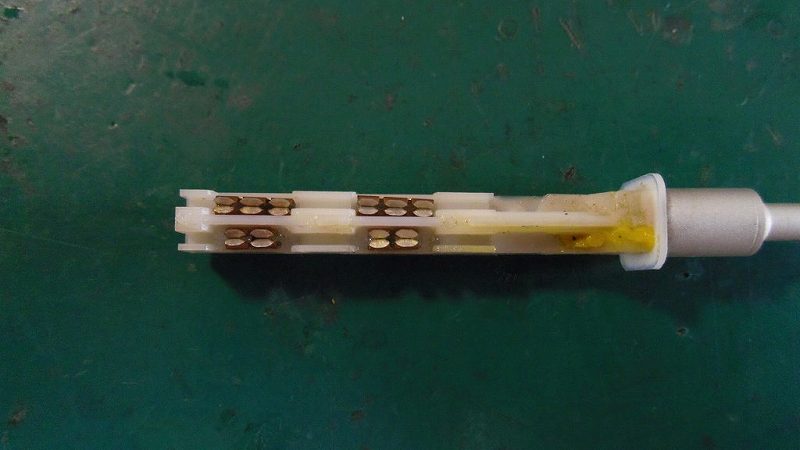

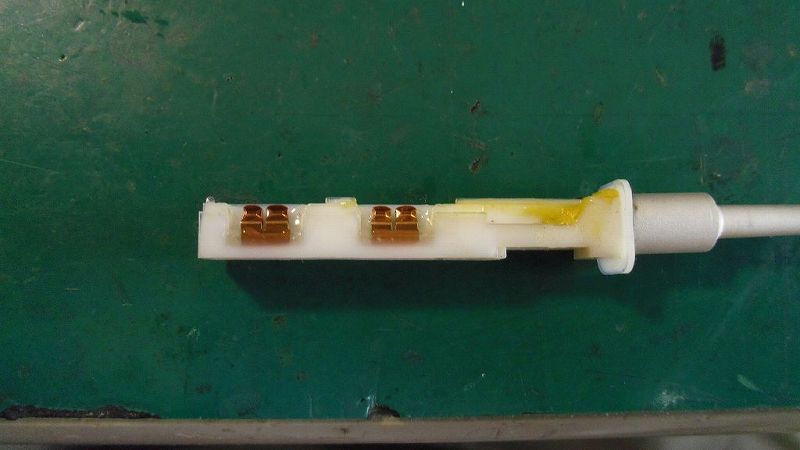

断接点化は出力側のみにしたので上の様に出来上がりました。

ステレオなので同じ物が2個有ります(4回路分)

スライダ−の長さが短くなったので取付場所の真中に接点が来る様に接着剤で固定しました

中間にショ−トバ−の有る接点

音質回路が今までにない高利得となった為にスル−と音質回路経由の切替スイッチをDEFEAとTONEの

切替時にスピ−カ−プロテクトリレ−が働く程クリックノイズが出ました。

調査の結果切替スイッチが継接点(ショ−テング)タイプだったのです。

多摩電子回路研究所 所長 橋本氏 044−935−2643

お し ま い

T−300VとL−300V

このアンプは初期型と復刻版があり復刻版は出力管を6BQ5PPにして500台を1998年11月に

発売した当時の価格は390、000円

LAXMAN SQ−38D 真空管式プリメインアンプ(初期型)

1964年 9月発売 当時58、500円

真空管アンプ LAXMAN SQ−38D 初期型

2013−07−26

改 2013−08−15

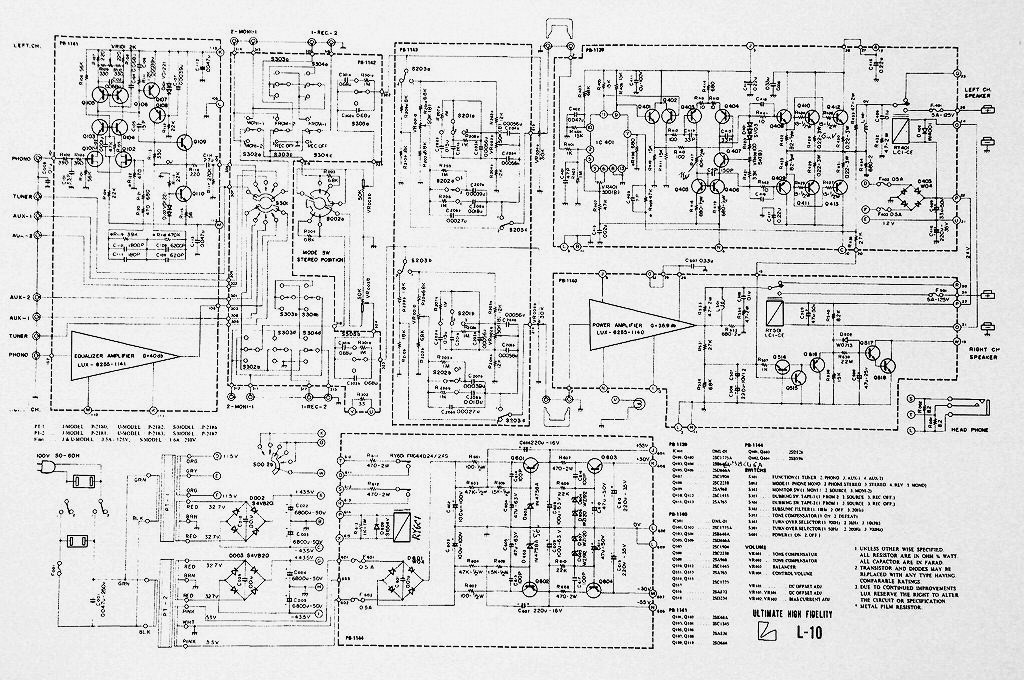

参考 LUXMAN L−10 基本回路図

今回修理と改造のT−12とL−10

このT−300V L−300Vは居間で順調に動作しておりタンノイ製のスピ−カ−とも相性が良く

快適に使用している。

T−300V 1975年製 当時 83,500円 トランジスタ式チュ−ナ−。

L−300V 1975年製 当時148,000円 トランジスタ式プリメインアンプ(75W×2)

T−12 1977年製 当時 96,000円 トランジスタ式FM専用チュ−ナ−

L−10 1977年製 当時 128,000円 出力55W×2 トランジスタ式プリメインアンプ

T−12とL−10が完成したので録再付のMDウオ−クマンで音楽を聴いていたが不便の為

超小型の映像端子付のDVDプレア−を購入した(最上段右側)。

映像端子は繋がずに音声のみ接続、価格が安かったのでと思ったが結構良い音で再生している。

価格は何と下記の通りであった..安くなったものである。

DVDプレア− TMY社製 DVP−R002 購入価格 1,980円

FMアンテナを屋根上に設置したのでFM局が沢山入りFM局一覧表を作成してラックに貼り付けた。

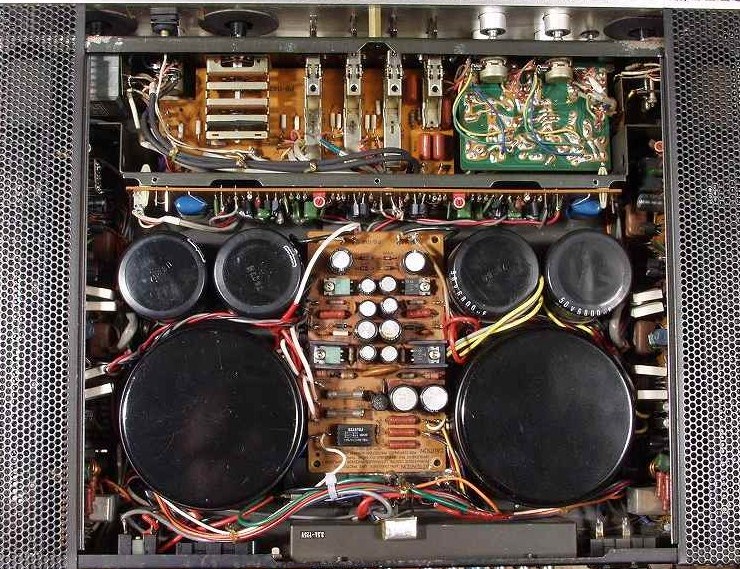

L−10内部写真

大きい丸型の物は左右CHのトロイダル電源トランス

小さい丸型は左右CH電源用大容量電解コンデンサ−

左側上部の音量ボリュ−ムは全体がシ−ルドケ−スに入っています

又後部の入出力端子はやはり完全にシ−ルドケ−スに入っており誘導ハムからの

対処をしています。中央は左右電源回路基盤です。

上部中央はプリアンプの基盤又左右にはメインアンプの基盤が配置されています。

上部右側 音質調整回路用基盤 (今回の改造部分)

左右の金網はヒ−トシンクカバ−と出力トランジスタ−保護用。

出力はトランジスタ−4本使用のパラプッシュで構成されています。

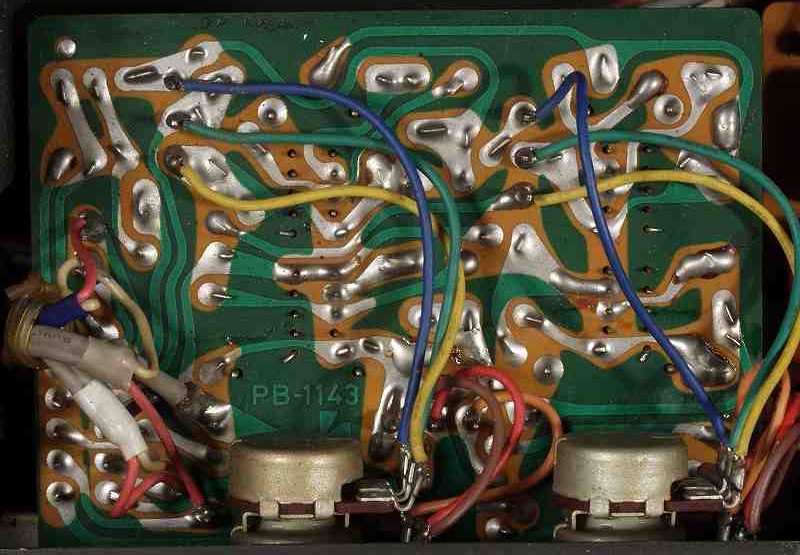

左右CH出力用パラプッシユトランジスタ−とヒ−トシンク

音質回路にオペアンプなどを入れ調整の為仮設置して動作させます。

そこでショ−トバ−を改造してノンショ−テングタイプに改造しました。

改造完成したト−ン回路の状況

多摩電子回路研究所作成図面参照

改造前の音質調整回路(片チャンネルのみ表示)

この回路の最大変化量はボリューム角度12時より下でしかもBASS、TREBLEの

単独操作で最大±2dBです。

また、このアンプにはラウドネス・スイッチがありません。

改造した音質調整回路 片チャンネルのみ表示

そこでオペアンプを入れて±10dB以上のトーンコントロールを作ることにしました。

ただし、このアンプのプリ電源は±30Vなので、定電圧ICを入れて±15Vを作りました。

トーンボリュームがBカーブなのでBAX型とし、前置に反転器を入れて全体の入出力を

利得なしの同相としました。

多摩電子回路研究所作成図面参照

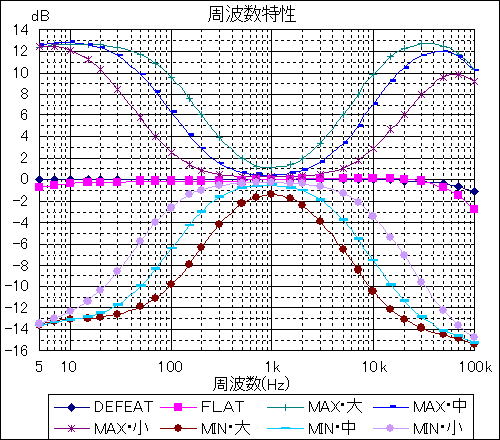

最後に音質調整回路の総合特性です。

☆.試聴テスト (多摩電子回路研究所所長の評価)

研究室本拠においていつものように試聴テストをしました。

このアンプは電源トランスは左右別々で、電解コンは各々6,800μFです。

しかし、AUXからメインアンプ出力までは完全なDCアンプです。

この為、超低域の馬力感は今ひとつと言ってもかなりの水準と思います。

そこでTONEをONにしてBASSをMAXにしたところ、ものすごい低音が出てきました。

しかし、音の崩れは全くありません。

高域も音質最高のオペアンプOPA2134を使いましたのでTREBLE−MAXでもTONEを

入れたからと言う音質の悪化は感じられませんでした。