草津宿と浜大津周辺と比叡山への旅

2007−07

先日OB会が琵琶湖湖畔で開催された。今回は色々な場所を見学しようと思いリュックを

生まれて初めて背負いデジカメを担いで出かけた。

途中から先輩も加わり調子づいて2日間に渡り沢山歩いてきた...疲れたーー!!

まず草津市の草津宿を見学そして石山寺、瀬田の唐橋、三井寺、円満院門跡 、比叡山

延暦寺へと、比叡山延暦寺は45年ぶりの再訪問であったがお堂等は長い年月にも

かかわらず少しも変わっていなかった。

no2

それでは何時もの通り下手な写真でも見て頂く事にしよう。

下手の代わりに写真の数量は気絶する程アップしました。

米原で下車して琵琶湖線京都、神戸方面乗り新快速で草津駅に出発!

でも今のJRは便利で滋賀県から兵庫県まで新快速電車(例の)が走っていて超便利

座席もBox型で料金も快速料等は不要で兎に角早くて安い!!

草津駅到着ここからは焼き物の町信楽方面の草津線の始発駅である。

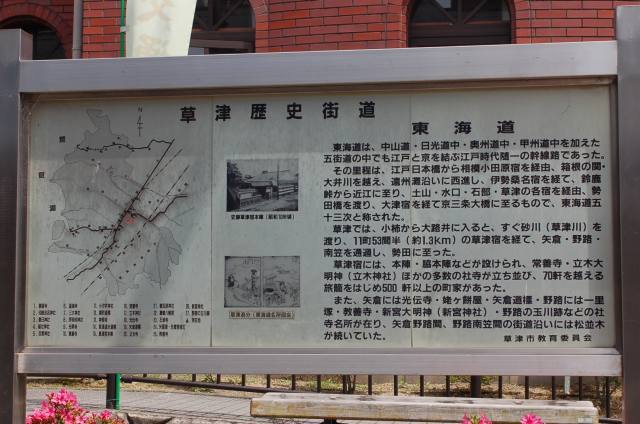

駅前には草津宿の案内と街道ふれあい広場があり一休み出来る。

広場には草津宿の蘊蓄が書いてある。

草津宿は江戸時代、本陣を頂点に様々な宿泊施設が集まっていた宿場で本陣2軒

脇本陣2軒、旅籠屋は70軒余りを有し賑わいを見せていました。

なかでも、「田中七左衛門本陣」は建物をはじめ、敷地全体で当時の面影を今に伝えて

います。昭和24年には「草津宿本陣」として国の史跡に指定され多くの人を江戸の世界に

誘っています。(草津市観光協会案内より)

最初に訪れたのは草津宿田中七左衛門本陣(昔の殿様の宿)跡であり保存状態も良く

ご案内の方の名調子に1時間も居てしまった。

白州・玄関広間

本陣の主人は裃を着用してこの玄関広間前で大名を迎えたと言われる。

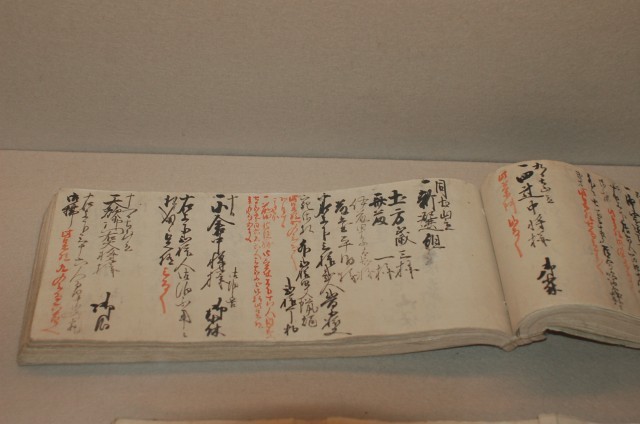

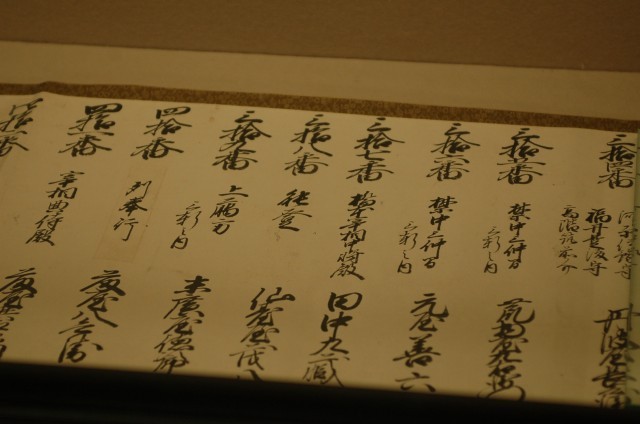

表門前の宿泊大名の高札

本来本陣には大名以外宿泊出来ないが江戸幕府の最後になると大名の宿泊も多くなく

やむを得ずそれなりの人も宿泊させていた。

この日は新撰組土方歳三一行も宿泊している。

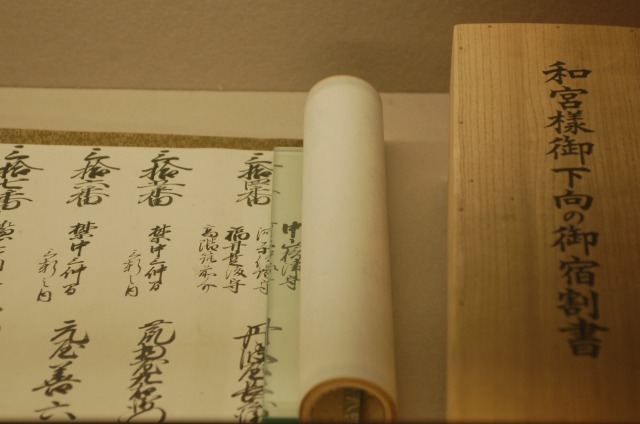

この宿割書は皇女和宮様御下向の時の物でその人数は2000人を超えたと言われている。

大名が宿泊する時には総ての道具を持参したがかまど等は本陣で用意した。

台所土間 ここで調理をする。

台所の上部には竹で作った防火バケツが用意されていた。

紙を貼り漆で防水加工してある。

当時使用された諸道具置き場。

旧東海道。 前方に見えるトンネルの手前で東海道伊勢道と中山道に別れる。

分岐点の道路標識

色々な事を伝える高札場(公的掲示板)

郵便事業創業時のポスト

続いて草津宿街道交流館でーーす。

三連のかまど、水瓶、流し台

当時の高級車一人乗りの駕籠

当時の笠と合羽

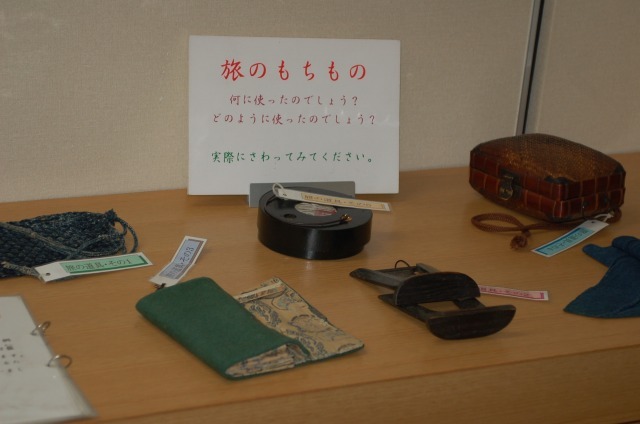

当時の旅の持ち物

草津宿を後にして石山寺に参りました

旅の楽しみ夕食と朝食です。1汁3菜位で今よりづっと質素です。

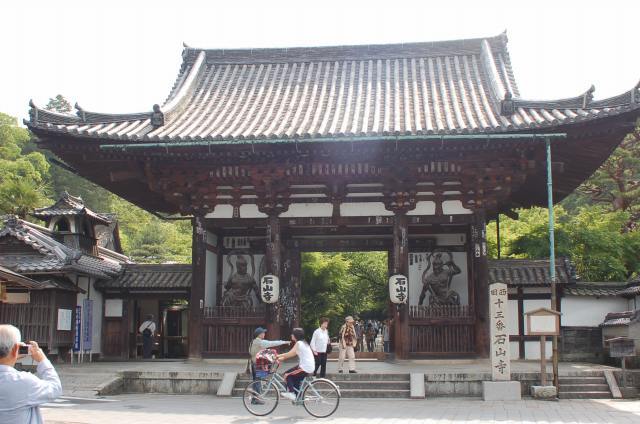

西国第一三番 東寺 真言宗 大本山 石山寺 正門

聖武天皇の勅願により天平勝宝元年良辨僧正によって開基され歴朝の尊崇あつい

由緒ある札所。本堂は懸下木造建築では最古の物で内陣は平安中期外陣は淀君の

修補になるもの。堂内源氏の間は紫式部が源氏物語を書いた所と伝え本堂下の御堂は

蓮如上人の母が石山観音の化身だと言われるのでその形見と伝える蓮如鹿の子の小袖を

安置している。(石山寺案内より)

多宝塔は美しい均整美をもった鎌倉期の建築で有り鐘楼・大門は共に鎌倉初期の

建立になるものである。

境内の奇岩は所謂石山の出た石で硅灰石からなり天然記念物に指定されている。

月見亭よりの瀬田川と琵琶湖

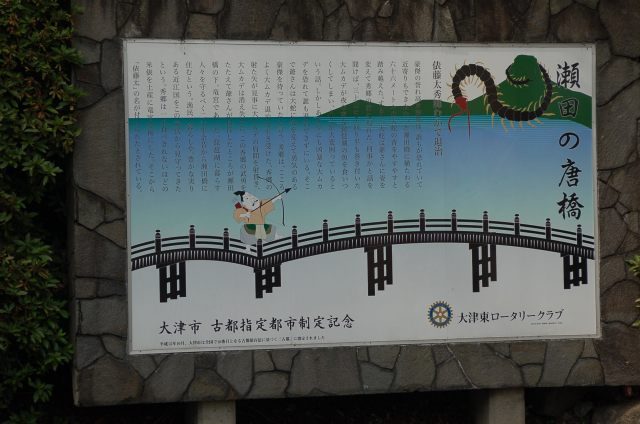

これが瀬田の唐橋でござんす

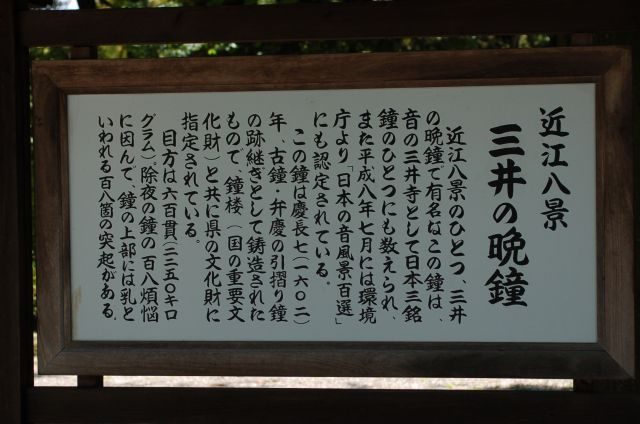

続いて園城寺(三井寺)にやって来ました。

三井寺仁王門

流石に歴史を感じさせる

天台寺門宗 総本山園城寺(三井寺)

園城寺(三井寺)は天台寺門宗の総本山で古くから日本四箇大寺の一つに数えられています。

天智・弘文・天武天皇の勅願により弘文天皇の皇子大友与多王が田園城邑を投じて建立され

天武天皇より園城の勅額を賜り長等山園城寺と称したのが始まり俗に三井寺と称すのは天智

天武・持統天皇の産湯に用いられた霊泉があり御井の寺と呼ばれていたもの。

長い歴史の中で当寺は再三の兵火にあい焼失しましたが豊臣氏や徳川氏の尽力で再興され

現在も国宝・重要文化財名園など数多く伝えています(三井寺案内より)

弁慶の引き摺り鐘

奈良時代の作と言われる梵鐘はむかし俵藤太秀郷が三上山の百足退治の御礼に竜宮から

持ち帰った鐘を三井寺に寄進したと伝えられています。

その後山門(延暦寺)との争いで弁慶が奪って比叡山に引き摺上げ撞いてみるとイノー、イノー

(関西弁で帰りたい)と響いたので弁慶はそんなに三井寺に帰りたいのかと怒って鐘を谷底に

投げ捨ててしまったのです。その時の物と思われる傷跡や破目などが残っています。

(三井寺案内より)

御殿浜よりの琵琶湖大橋

この浜は琵琶湖の中でも景観に優れ夏には湖水浴で賑わう。

湖畔に建つ大津プリンスホテル

さあこれから比叡山に登る為にケーブル坂本駅まで歩きます。

ケーブル坂本駅に着きました。何と京阪坂本駅より遠かった事か!!おまけにケーブルは

一分前に発車して三〇分の待ち合わせと言う始末!!

でも友達と駅の売店で牛乳やらパンを購入ゆっくりと半昼食をしました。

売店の菓子パンは安くて美味しく売店の叔母さんも親切でした。

これは一分前に発車してしまったケーブル姿です。

止まって!! 追いついて乗るからーと言っても無情にすーーっと行ってしまいました。

坂本ケーブルは開業80年との事走行距離は日本一の長さです。

このトンネルも80年前に造られた物で長ーーい歴史が有ります。

ケーブル途中からの琵琶湖の景観

ケーブルの車内の椅子は全部琵琶湖側を向いていました。

このケーブル運賃高いなーと思ったけど約2kmの長さは充分な乗りごたえ。

これだけ乗れば運賃も安いなーと言ったら駅員さん「だいたい皆さんそうおっしゃいます」

ときたもんだ...当方よくこれで途中のワイヤーが外れないものだなーと感心しきり。

余分な心配でした!!

延暦寺(世界文化遺産)東塔に到着です。

延暦寺は東塔・西塔・横川の3塔からなり総てを合わせて比叡山延暦寺と

言うそうです。

現在は便利の為に3塔をシャトルバスで繋いでいます。

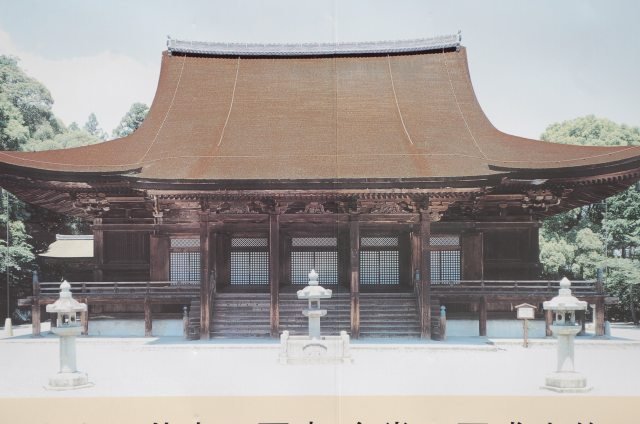

階段を下りると延暦寺の総本堂国宝根本中堂が現れます。

ご本尊秘仏薬師如来をまつる宝前には1200年間守り継がれた「不滅の法灯」が

光輝いています。

木々の中の根本中堂

根本中堂脇の大講堂

比叡山の教え

1200年前伝教大師最澄は日本の国の安泰と国民の幸せを祈って日本人にあった仏教を

比叡山に開きました。

その教えの根本は「個々が思いやりの心を持って一隅を照らす人になる」すなわち、一人

ひとりが相手の立場になって考え、自分の出来る事を精一杯行う事が周りが良くなって行く

事につながると言う事です。

後生、この様な考えに基づいて様々な高僧が集い、特に鎌倉時代には法然、栄西、親鸞

道元、日蓮等と言った祖師方が比叡山で修行されました。(比叡山案内より)

無事比叡山の参拝を済ませこれから比叡山ドライブウエイーを降りて京都駅に

向かいます。

ドライブウエーからの琵琶湖と浜大津の遠景を最後にこの辺でお別れです。

長ーいご高覧有り難う御座いました。

感謝 合掌

石山寺 本堂