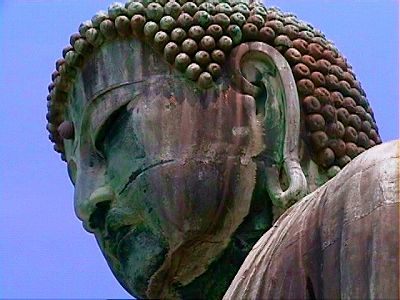

高徳院(大仏) (浄土宗)

鎌倉大仏の名で親しまれている。

大仏の高さは11.31mあり、現在の

金鋼仏は1252年(建長4)に鋳造が

始められ、仏像としては鎌倉で唯一

の国宝に指定されている。

完成当時は全身に金箔が施され、

大仏殿内に安置されていたが、

その後に地震や津波で大仏殿が

崩れ、露座の大仏になっている。

鎌倉案内HPより

建長寺 (臨済宗建長寺派大本山)

鎌倉五山の第一位で、北条時頼が1253年(建長5)に宋から高僧蘭渓道隆を招いて創建。

総門・三門・仏殿・法堂などの主要な建物が中軸上に並ぶ大陸的な伽藍配置を残している。

仏殿の前にある樹齢約730年のビャクシンの古木が寺の歴史を感じさせる。

鎌倉案内HPより

銭洗弁財天宇賀福神社

天下安泰を願う源頼朝に、巳の年の

1185年(文治1)、巳の月、巳の日の夜、

「この水で神仏を供養すれば天下は

太平に治まる」という夢のお告げがあり

建てられたと伝える。

その後、北条時頼が銭をここの水で洗い

一家繁栄を祈ったことにならい、人々が

銭を洗って幸福利益を願うようになった

という。

鎌倉案内HPより

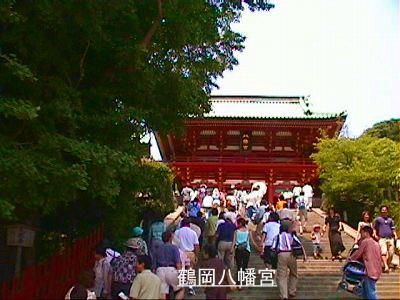

鶴岡八幡宮

源頼義が1063年(康平6)、由比郷鶴岡に

京都の石清水八幡宮を勧請し鶴岡若宮

を称したのが始まり。

源頼朝は1180年(治承4)に現在の地に

移し、鎌倉のまちづくりを開始、1191年

(建久2)には火災を機に、上下両宮の

現在の体裁となる。

鎌倉案内HPより

杉本寺 (天台宗)

行基が開山と伝えられ、源頼朝入府以前からあった鎌倉最古の霊場と

いわれる。十一面観音と書かれた林立する幟旗と苔むした鎌倉石の

階段が歴史を感じさせる。

鎌倉案内HPより

報国寺 (臨済宗建長寺派)

足利家時が開基、天岸慧広が開山で、1334年

(建武1)の創建と伝えるが、上杉重兼が開基

ともいわれる。

本堂の裏手は見事な竹林で「竹の寺」として有名

鎌倉案内HPより

明月院(あじさい寺)

明月院はあじさい寺として有名です。

戦後に挿し木して植え続けてきたアジサイが

実を結び、昭和40年代の初めに「あじさい寺」の

名前がつきました。

6月の最盛期には境内に青一色の花が咲き

誇ります。

鎌倉案内HPより

円覚寺(瑞鹿山大円覚興聖禅寺)

わが国はおよそ700年前、文永・弘安の2度にわたる蒙古軍の来襲という空前の国難を迎えた。

時の執権北条時宗公はかねてより深く禅に帰依し、弘安の役のさなかにも、中国から招いた無学祖元(仏光国師)を師として、日夜参禅に励んでいた。

国を挙げてこの難敵に当り、蒙古の大軍を撃退した時宗は、文永・弘安両役に殉じた彼此両軍死者の菩提を弔い、己の精神的支柱となった禅道を広めたいと願い、且つその師仏光国師への報恩の念から円覚寺建立を発願した。

鎌倉案内HPより

|

鎌倉の神社仏閣

色々な角度からの大仏様

正面階段

大銀杏の木

真冬のぼたん園 (1月)

本堂社務所

銭洗い場

銭洗い風景

明月院境内

明月院境内

総 門

円覚寺山門

山 門

本 堂

本 堂

本堂奥の竹林

本 堂

参詣用階段 (現在通行禁止)

総 門