JR西日本

梅小路蒸気機関車館を訪ねて 2006−01

前から一度訪問して見たかった梅小路蒸気機関車館、このたび京都に行った折りに1日滞在を

延ばして念願の機関車館の見学をして来た。その見学記である。

当初の予定では1時間位で全ての見学を終了し他の寺院等の見学をと考えていたが何と帰りの

新幹線の時間ぎりぎりまで4時間も見てしまった。

特にこの日は海外からの特別のお客様がありSLスチーム号の臨時運転があり当方が乗車の

後直ぐに臨時列車が走った為走行中と乗車中の両方を撮影出来てラッキーラッキーて゜有った

又B2010号による転車台の走行(2回も回してくれた)もあり幸せ一杯胸一杯で機関車館を

後にした。

ここにその時の情景をアップする物である....あーぁ幸せ〜〜〜 ken

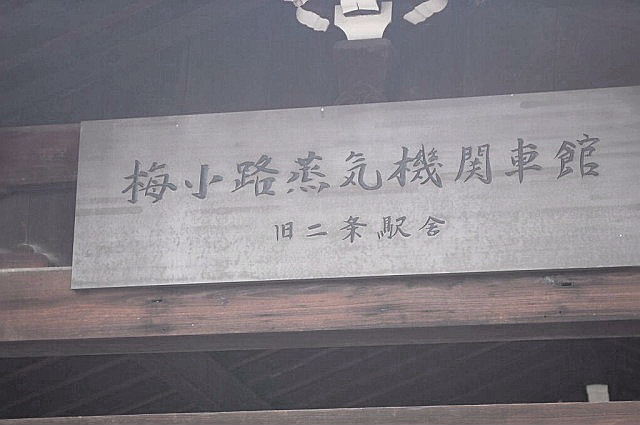

梅小路蒸気機関車館の案内

蒸気機関車のことなら「何でもある」「何でもわかる」博物館

梅小路蒸気機関車館は、日本の鉄道開業100周年を記念して1972(昭和47)年に開設しました。

鉄道開業以来1世紀にわたり活躍した蒸気機関車を、貴重な交通文化財として末永く後世に伝えることが目的です。

かつて蒸気機関車の基地であった梅小路機関区の扇形車庫を活用して博物館をつくり、大正から昭和の代表的な

蒸気機関車16形式18両を保存展示しています。

そのうち7両を「動態」、すなわち実際に運転できる状態で保存しています。

D51形やC61形、8620形などが、「SLスチーム号」として蒸気機関車館構内で展示運転されています。

また「貴婦人」の愛称をもつC57形は山口線で「SLやまぐち号」として、愛称「ポニー」で親しまれているC56形は

北陸本線で「SL北びわこ号」として季節運転し人気を博しています。

1997(平成9)年の当館のリニューアルに際し、わが国最古の木造駅舎として歴史的な価値をもつ旧二条駅舎を

移築・保存しました、現在当館のエントランス及び資料展示館として活用しています。

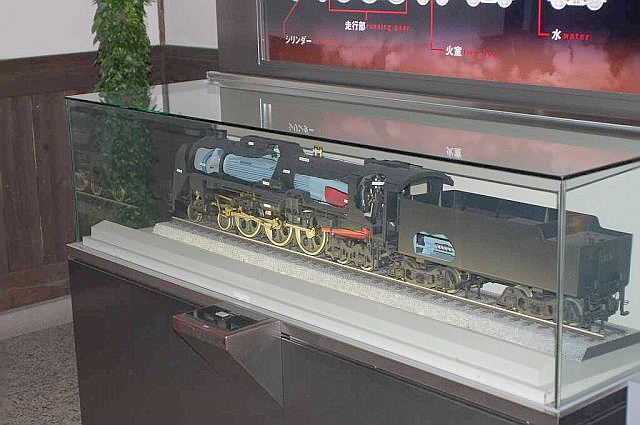

この資料展示館では、蒸気機関車の歴史をはじめ、動かし方や走るしくみなどを、実物のカットモデルや映像などの

さまざまな展示手法により解説しています。

当館は、わが国唯一の蒸気機関車専門の博物館であり、蒸気機関車のことなら「何でもある」「何でもわかる」

博物館として蒸気機関車とともに歴史を刻んできた日本の鉄道文化を実際に体験し、蒸気機関車の魅力を再発見

できる生きた鉄道の博物館です。 梅小路蒸気機関車館HPより抜粋

それでは早速写真を展示致しましょう

京都駅から市バス205系で「梅小路公園前で降りると案内看板が見える

案内看板に沿って嵯峨野線(山陰線)の脇を入り口に向かって

さあ梅小路蒸気機関車館の入り口に到着ですこの建物は旧二条駅舎です

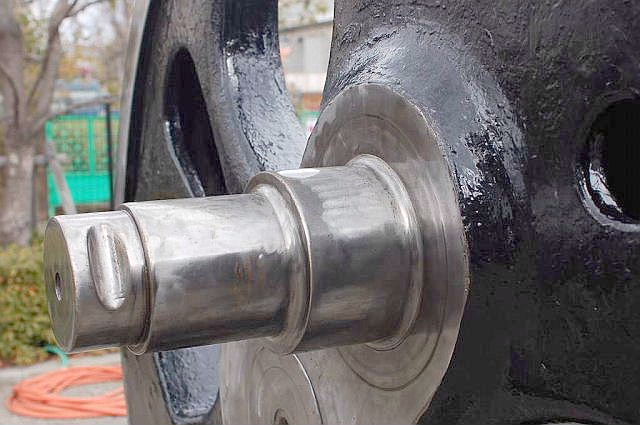

駅舎脇には機関車の動輪が展示してあります。

巨大な連結棒受け

入口を入ると蒸気機関車のカットモデルが展示されています

続いて乗務員の衣服携帯用品通行証等の展示があります

実物の蒸気機関車の運転台の展示

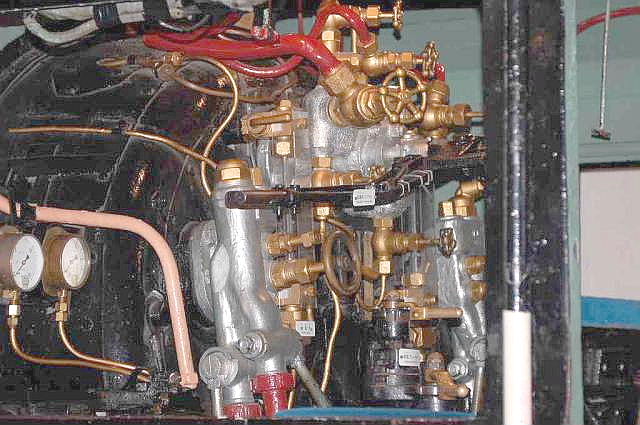

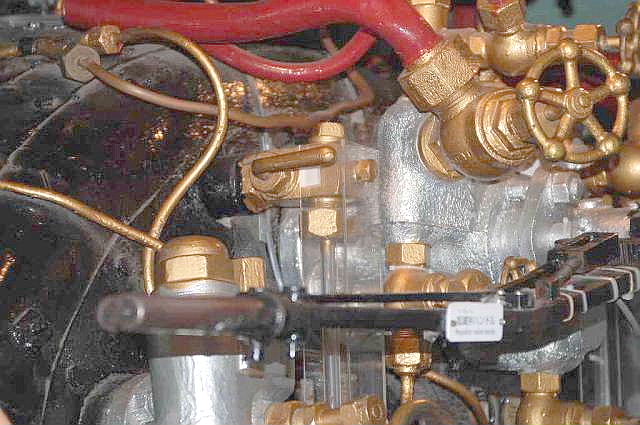

運転台の内部のコック、パイピング

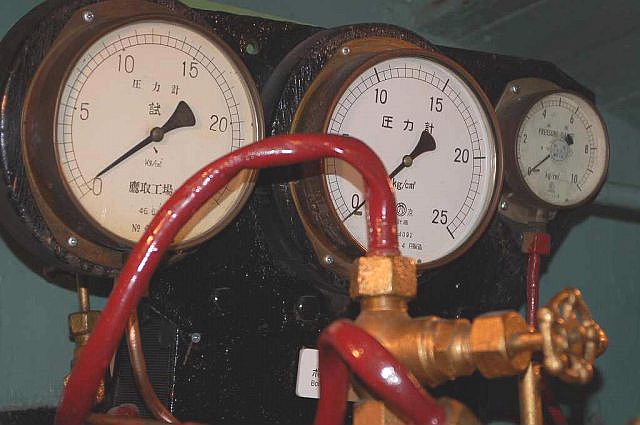

コック類と計器類

お召し列車用マークなど

各種プレート

扇形車庫(重要文化財)

扇形車庫とはその姿が扇形をしている蒸気機関車の車庫です。

梅小路の扇形車庫は1914年に建設されましたが残存している物は

少なく現在では大変貴重な物です。

C55形

1935年から1937年の間に62両製造された中型の旅客用機関車で

C51型の改良車です。この機関車は苗穂や小樽などに所属していた物で332万キロ

走行しています。

1937年から1947年の間に201両が製造された中型の旅客用機関車です。

C51型からC55型へと改良が繰り返されC57型で完成度が高められました。

美しいスタイルから貴婦人と呼ばれています。この機関車は水戸や宇都宮等に

所属していました。今も小郡〜津和野間のSLやまぐち号を牽引しています。

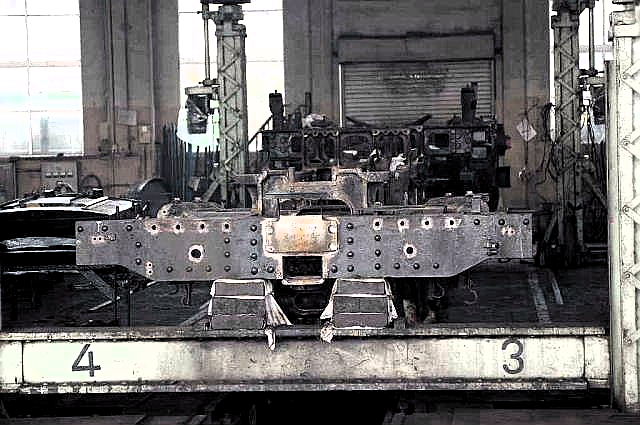

全検中(全分解検査)のC57型(やまぐち号)

シャーシー部分

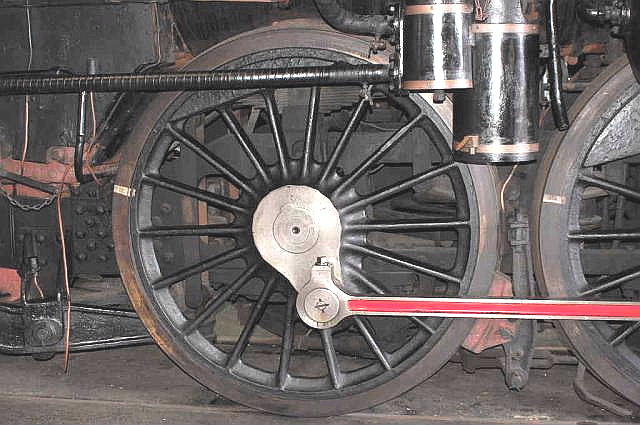

動輪と補助輪

運転台部分

炭水車

C58形

1938年から1947年の間に427両製造された中型の客貨兼用の機関車です

ローカル線の主役として活躍しました。この列車は大宮や北見に所属しており

207万キロ走りました。

C61形

1947年〜1949年の間に33両が製造された大型の旅客用機関車です。

ボイラーと一部の部品はD51型の物が流用され乗務員の投炭作業を軽減する為に

自動給炭装置が初めて採用され特急列車などを牽引しました。

この車両は仙台、鹿児島に所属し258万キロ走りました。

C11形

1932年〜1947年の間381両が製造された小型のタンク機関車です

ローカル線の客車、貨物列車の牽引、貨車などの入れ替えに活躍しました。

この機関車は奈良や函館に所属して179万キロ走りました。

C53形

1928年〜1930年の間に97両が製造された国産で唯一の3シリンダーを持つ大型の

旅客用機関車です。東海道、山陽本線の特急から普通列車まで幅広く使われました。

1950年に廃車された後1961年に復元大阪の交通科学博物館に展示されていま

したが蒸気機関車館の開館時に移されました

9633形

1913年〜1926年の間に784両が製造された当時を代表する貨物用機関車で

日本で最初に量産した物です。

勾配の急な線の旅客列車も牽引しましたこの機関車は甲府や富山に所属して

267万キロ走りました。

C56形

1935年〜1942年の間に164両製造された小型の客貨兼用の機関車です

軽快なその姿から「ポニー」の愛称で呼ばれる人気の機関車です。

この機関車は北海道、中国地方に所属していました。

今も北陸本線米原〜木之本間をSL北びわこ号として臨時運転しています。

C59形

1941年〜1947年の間にC53型後継機として173両が製造された完成度の高い

大型の旅客用機関車です。

東海道本線の電化まで「つばめ」「かもめ」「さくら」等の特急列車を牽引して人気の

有った機関車です。この機関車は梅小路や糸崎に所属して200万キロ走りました。

D50形

1923年〜1931年の間に380両製造された貨物用機関車です。9600を上回る大型機

として設計され輸送力を飛躍的に高めました。この機関車は梅小路、門司に所属し走行

キロ数は240万キロになります。

D51型

1936年〜1945年の間に1115両が製造された大型の貨物用機関車です。

D50を改良した物で完成度の高い日本を代表する機関車です。

両数も多いこともあって「デコイチ」の愛称は機関車の代名詞にもなりました。

この機関車は米原、岐阜などに所属し255万キロ走りました。

D52型

1943年〜1946年の間に285両が製造された超大型の貨物用機関車です。

戦時中に石炭などの海上輸送が困難になりD51形の1000トンの牽引力では

足りず1200トンを目標に設計された物ですこの機関車は姫路や北海道に所属し

245万キロ走りました。

B20形

1945年〜1946年にかけて15両が製造された構内輸送用の小型機関車です。

この機関車は姫路や鹿児島に所属していました。

この蒸気機関車は2002年10月に動態蒸気機関車として復活しました。

B2010機関車の反転風景

通常はこの様なイベントは無いがこの日は海外からのお客様のために特別に実施

した。ラッキー!!転車台の上でも2回も回り又ラッキー 。

C62−2 スチーム号乗車風景

このイベントは普通は1日3回行われるがこの日は11時の定時と11時30分に

臨時の運行が有った。

最初は地上よりの撮影をして後の便に乗車をした蒸気もどんどん噴いてくれるし

警笛も沢山鳴らしてくれた..にっこり

今度は乗車して

お客様たちもにっこりと列車を撮影して

隣の梅小路機関区には近代的なジーゼル機関車が駐機中

嵯峨野トロッコ列車用ジーゼル機関車

そして最強の貨物用電気機関車が通過して行きます。

大変長い間お付き合い頂きまして有り難うございましたこれに懲りませず又の

ご訪問をお待ちしています。

最後に蒸気機関車の素晴らしい動輪を見ながらのお別れです。

機関車の説明等は梅小路蒸気機関車館発行の「梅小路のSLたち」を参考に

させて頂きました厚く御礼申し上げます。

2006−01−28 ken

いよいよ本物の動態蒸気機関車に会えます

隣の本線を湘南型電車が疾走して行きます。