我がホームページ特別ゲストの恭子さんは早春の3月28日に行われました大本山成田山新勝寺の

総門上棟式に参加されました。(写真館No11 恭子さん成田山総門上棟式に参照)

そしてこの度11月28日に行われました成田山総門落慶入仏法要にもご参加されその写真を記録され

ました。これは成田山開基1070年祭記念事業である総門建立の落慶入仏法要で永遠の記録写真です。

ここにその貴重な写真をご拝借致し当ホームページにて皆様にご紹介するものです。

紹介の文章も恭子様にお願い致しました。 ken

| ◆成田山の御開帳◆

開帳とは、文字通り「帳を開く」の意味で、ふだん厨子などの帳に入って見ることのできない秘仏を、一定期間開き、信者に参拝させて

結縁の機会を与える宗教的行事のことを言います 。

また、秘仏でなくとも、その寺や先師の記念年や、特別な法会の奉修、諸堂を建立するなどといった際に改めて御本尊様の結縁の

機会をいただくことも同じく開帳といいます。成田山の御開帳はいずれも後者に属します。

|

ご参考

江戸消防の木遣り、山伏のほら貝の先導にて大導師様(赤い傘の所)がおでまし

落慶入仏法要が厳かに・・・

江戸消防の木遣りの先導にて大導師様がおでましなさいました。

落慶式が厳かに行われている総門の裏手から・・・・・・

貫首大導師様より総門をそして御僧侶、工匠の方々と続きます

呼魂太鼓の勇壮なお囃子が華を添えて

大導師様山伏の行者に先導され総門をくぐられて・・・

厳粛の中、華やかな式典後・・・貫首大導師様から総門をくぐられて・・・

武者姿も凛々しい成田市長さんの落慶の祝辞が・・・。

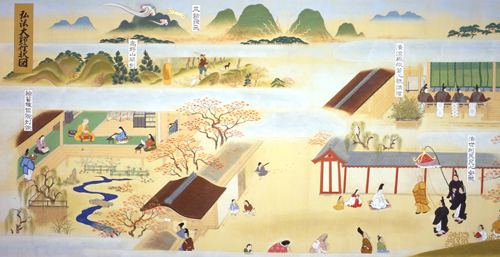

◇開 山 縁 起

|

成田山新勝寺は、天慶3年(940年)寛朝大僧正によって、開山されました。寛朝大僧正は、朱雀天皇より平将門の乱平定の密勅を受け、弘法大師が敬刻開眼された不動明王を奉持し難波の津の港(現大阪府)より海路を東上して尾垂ヶ浜(千葉県

山武郡横芝光町)に上陸、更に陸路を成田の地に至り、乱平定のため平和祈願の護摩を奉修し成満されました。大任を果たされた大僧正は再び御尊像とともに都へ帰ろうとしましたが不思議にも御尊像は磐石のごとく微動だにしません、やがて「我が願いは尽くる事なし、永くこの地に留まりて無辺の衆生を利益せん」との霊告が響きました。

これを聞いた天皇は深く感動され、国司に命じてお堂を建立し「新勝寺」の寺号を授与し、ここに東国鎮護の霊場として「成田山」が開山されました。

|

|

|

◇成田山開山 寛朝大僧正(かんちょうだいそうじょう)

|

寛朝大僧正は、宇多天皇の皇孫で、敦実親王の二男として916 年にお生まれになられました。幼少のころから聡明で11歳のときに出家得度されました。僧正は32歳のときに京都仁和寺の寛空僧正より伝法潅頂を授法し、仁和寺・東大寺・東寺・西寺などの別当、高野山の座主を歴任されました。また朱雀・円融・花山三天皇受戒の戒師、円融・花山両天皇出家の戒師及び潅頂の阿闍梨を勤め、行基菩薩・良源大僧正に次いで我が国3人目、真言宗初の大僧正となられました。寛朝大僧正は顕密の奥義を極め事相に通達し、声明をよくし東密声明道の中興と称され、殊には雅楽に堪能であったと伝えられております。

寛朝大僧正は、不動明王に常に篤き信仰を持たれご霊徳が種々伝えられておりますが、長徳4年(998 年)83歳で入滅されました。

|

|

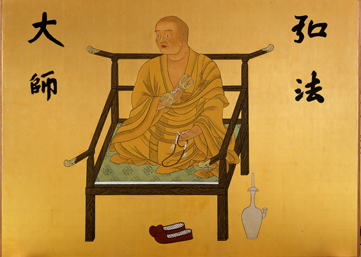

◇成田山の御本尊

|

成田山新勝寺の御本尊不動明王は、平安の昔、瑳峨天皇の勅願により、弘法大師が一刀三礼敬虔な祈りを込めて敬刻開眼された御尊像です成田山は、弘法大師が自ら敬刻開眼された御尊像を御本尊とし、大師が伝来され奉修された真言密教の護摩法の正系を伝えています。しかも開山以来1070年の間、護摩供の香煙は一日たりとも絶えることなく、その輝かしい法灯を護持継承し、わが国不動尊信仰の随一祈願道場として、数多の信仰をあつめています。その霊験利益は数限りなく、今日では年間1000万余の全国信徒の参詣をお迎えしています。

|

◇不動明王御真言

|

成田山では、大本堂での御護摩ご祈祷の際、ご信徒とご一緒に「不動明王ご真言」をお唱えしております。ご家庭におきましても、御護摩札を奉安し、朝に夕に一心にご真言をお唱えください。心が落ち着いて、迷いや不安な気持ちが無くなります。「祈るところ必ず霊験あり」と申されますように、自身の目標に向けての精進努力と祈ることにより、諸々の願いがお不動さまに聞き届けられご利益をいただくことができるのです。

◆大意◆

「激しい大いなる怒りの相(すがた)を示される不動明王よ。迷いを打ち砕きたまえ。障りを除きたまえ。所願を成就せしめたまえ。カン マン。」

|

|

|

ご真言を聴く

|

◇成田山御本尊上陸聖地尾垂ヶ浜

|

この聖地は、天慶2年(939年)、寛朝大僧正がお不動さまを奉持され、難波の津より海路を東上して上陸されました 横芝光町尾垂ケ浜の聖地です。古来より光町有志の皆様により大切に祀守されており、昭和の初め聖地を顕彰するため巨石が運ばれ、事業が進められ、昭和35年に記念碑が建立されました。九十九里の景勝地の記念碑の建つ聖地では、毎年5月27日御本尊上陸聖地報恩大法会を厳修していますが、成田山開基1060年記念事業として、海上安全と万物共生を願い浪切り不動尊像を建立し、御本尊上陸聖地にふさわしい聖地の整備を行ないました。

所在地 千葉県山武郡横芝光町尾垂ヶ浜

最寄り駅 JR総武本線 横芝駅下車 タクシー又はバス利用

最寄りIC 千葉東金道路 横芝光IC

|

|

◇弘法大師と真言宗

|

弘法大師・空海(774-835)は、宝亀(ほうき)5年6月15日、現在の香川県善通寺市にお生まれになられました。幼名は真魚といわれています。15歳で奈良の都に上京し、18歳の時に大学に入学します。その後、31歳で留学僧として唐に入国されます。唐の都・長安の青竜寺の恵果和尚より密教の奥義を授かり、正統な継承者となられました。帰国された後、真言宗をお開きになり、有名な高野山金剛峯寺の開創や京都東寺での教化といった宗教活動のほか、讃岐・満濃池の修築や我が国で初となる門戸を一般庶民に開いた学校「綜藝種智院」の創設といった社会活動も積極的に行われました。そして承和(じょうわ)2年(835)3月21日、高野山で62歳のご生涯を終え、入定されました。

|

|

◇興教大師

|

興教大師・覚鑁(1095-1143)は、嘉保(かほう)2年(1095)6月17日、現在の佐賀県鹿島市に生まれました。幼名は弥千歳麿といわれています。20歳の時、高野山に登られましたが、当時の高野山は、雷火により伽藍が全焼、ようやく堂塔の整備がなったという状況でした。興教大師は、鳥羽上皇の信援のもと高野山に小伝法院や大伝法院を開創、大伝法会を開いて教学の復興に尽力されました。その後、興教大師は大伝法院の座主と高野山金剛峯寺の座主を兼務することとなりましたが、これが、他の僧侶たちとの間に不和をおこす原因となりました。争いの激化を避けるため、興教大師は座主を降り、かつて寄進を受けた地、根来山(和歌山県)に移られてしまいます。

その後、根来山の整備をすすめますが、根来に移ったその3年後、康治(こうじ)2年(1143)12月12日、49歳で入滅されたのでした。興教大師覚鑁は、弘法大師の教えを再興するとともに、学徒を養成し、後に「新義」といわれる真言宗の教学を確立しました。このため真言宗中興の祖とお呼びします。

|

|

◇真言宗智山派 総本山智積院

|

成田山新勝寺は、京都府東山七条の智積院を総本山とする真言宗智山派に属しております。智積院は足利時代の中頃、興教大師ゆかりの根来山内の寺院の一つとして、長盛法印により創建された寺院です。そして、慶長(けいちょう)6年(1601)、徳川家康により現在の京都東山に寺院を寄進され、この時智積院の能化であった玄宥(げんゆう)僧正により再興されました。智積院は、全国3000の末寺を擁する真言宗智山派の総本山であり、檀信徒の皆さまの総菩提所、総祈願所となっています。

総本山 智積院 (京都市東山区東山七条)

大本山 成田山新勝寺、川崎大師平間寺(川崎市川崎区)、

高尾山薬王院(八王子市高尾町)

|

|

◇全国の成田山

|

成田山には、全国に81箇寺の別院・分院・末寺・末教会・成田山教会があります。所在地など詳しくは、▼こちらをご覧下さい。

●本 山 成田山新勝寺

●別 院 東京別院(成田山深川不動堂) 川越別院(成田山本行院) 札幌別院(成田山新栄寺)

横浜別院(成田山延命院) 函館別院(成田山函館寺) 大阪別院(成田山明王院)

名古屋別院(成田山大聖寺) 福井別院(成田山九頭龍寺)

●分 院 12箇寺

●末 寺 39箇寺

●末教会 7箇寺

●成田山教会 5箇寺

|

|

市川団十郎と成田山のお話

成田屋の屋号を名乗る市川団十郎は、代々、成田山とは深くて強い縁(えにし)で結ばれています。初代市川団十郎は

江戸時代の万治3年(1660)に生まれましたが、その父・堀越重蔵は下総国埴生郡幡谷村(成田市幡谷)出身でした。

今でも成田市幡谷の東光寺の墓地には二代目が建てた初代団十郎の碑があります。

子宝に恵まれなかった初代団十郎は、一途に成田不動尊を念じたところ子ども(二代目団十郎)が授かりました。

その後、初代団十郎は不動尊の霊験をテーマにした歌舞伎を打つようになり、親子で「兵根元曽我(つわものこんげんそが)」を

演じたところ、これが大ヒット。

二代、三代も不動尊の熱心な信者で、代々不動尊が衆生を利益(りやく)する「利生記(りしょうき)」を演じて、江戸庶民の間に

成田不動の話題が沸騰しました。

七代目も大の成田山信者で一千両という大金を投じて額堂を寄進しました。

歌舞伎でのPR、また成田山が深川永代寺で不動尊を出開帳をしたことで江戸庶民の成田山への関心は、いやが上にも

高まっていきました。

いつしか成田山詣でが江戸庶民の憧れになったのです。初めは花柳界や豪商など一部の豊かな層に限られていましたが

江戸から成田までわずか16里、3泊4日の楽しい遊山道中だったこともあって文化文政期(1804〜1829)から一般庶民の

間にも成田山参詣が広がっていきました。

お し ま い

ご参考の文言、写真等は成田山新勝寺HPを利用させて頂きました。 ken

成田山付属成田高校音楽部 オーケストラの演奏、成田市民合唱団のコーラスも式典に華を添えて

くす玉がはじけて・・・落慶法要が厳かに、華やかにはじまりました。

後藤だんごやさん・・・まいう〜〜!!

追記

昔から味の良い店と言うことで地元の人は良く利用しました。

このテーブルと急須の年期をご覧ください。ken

後藤だんご屋紹介HP

11月28日、成田山総門入仏落慶法要が盛大に厳修されました。

京成電鉄成田駅に降り立ち・・・今日の落慶式を楽しみに・・・

成田山の裏庭に有る公園の紅葉も今を盛りと輝いて・・・

参道歩きもルンルン気分・・・帰りのお土産も考えて、、、